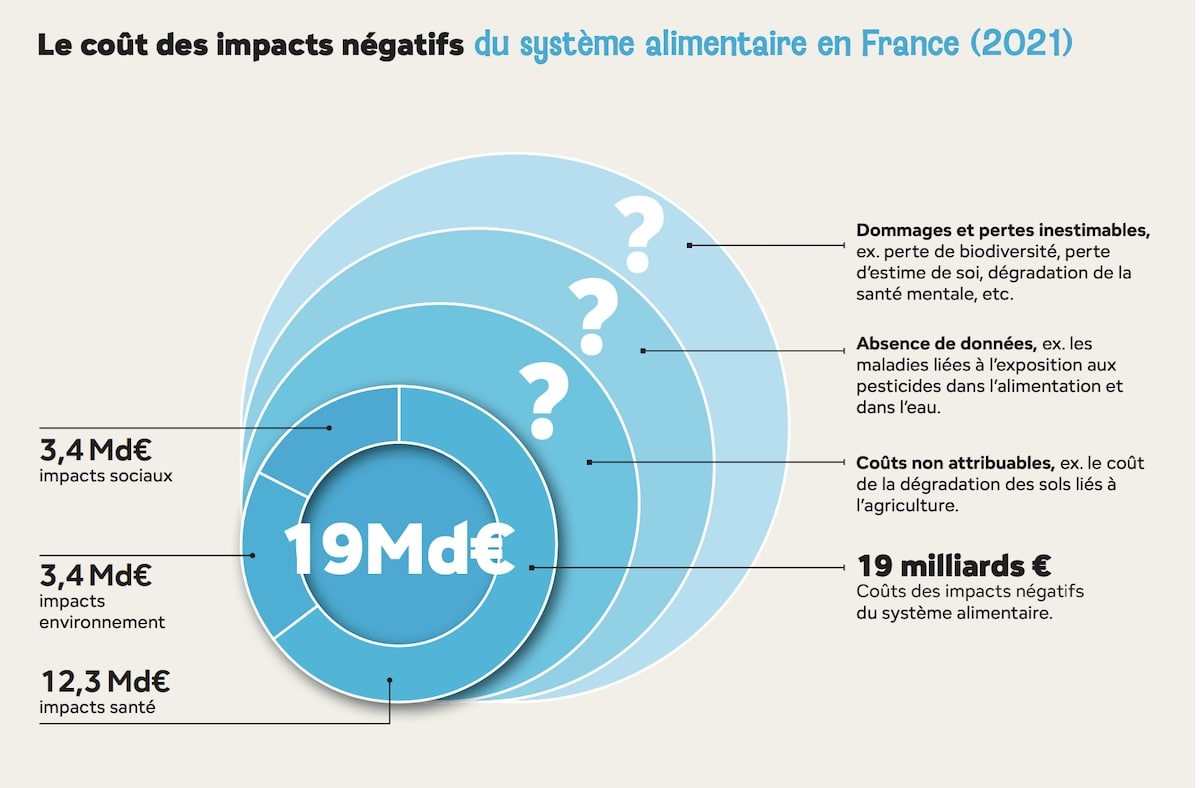

Impacts sociaux, sanitaires et environnementaux... Le ticket de caisse du supermarché est loin de révéler le réel prix de notre alimentation. Une étude, commandée par quatre associations - le Secours catholique, le Civam, Solidarités paysans et la Fédération française des diabétiques - estime à 19 milliards d'euros le coût caché du système agroalimentaire français, pesant lourd sur la collectivité.

Près de 8 millions de Français en insécurité alimentaire, une augmentation de 160% de diabétiques en vingt ans, 18% des agriculteurs vivant sous le seuil de pauvreté et 437 captages d'eau potable abandonnés entre 2010 et 2021 en raison des nitrates et pesticides en France... Pour le Secours catholique, le Civam, Solidarités paysans et la Fédération française des diabétiques, ces chiffres reflètent une réalité inacceptable.

Pour rééquilibrer la balance budgétaire et assurer un accès digne à une alimentation durable, de qualité et rémunératrice, les auteurs du rapport L'injuste prix de notre alimentation : quels coûts pour la société et la planète ?,appellent à la réorientation radicale des politiques publiques en la matière. Le débat sur la construction des prix est ouvert !

Le vrai coût de notre alimentation

Entre ces maux, le débat public laisse à penser qu'il « faudrait choisir » : « ce serait soit une nourriture accessible à tous, soit un revenu décent pour les producteurs, soit le respect de la santé et de l'environnement, soit l'emploi agricole et la sécurité alimentaire...», regrettent les quatre associations dans l'introduction de leur rapport L'injuste prix de notre alimentation : quels coûts pour la société et la planète ?.

Pour ces organisations qui œuvrent respectivement dans la lutte contre la précarité alimentaire, le soutien social aux paysans, la santé et la promotion de pratiques agricoles plus écologiques, il est urgent de s'unir pour surmonter ces contradictions.

« Nous ne nous résignerons pas à devoir choisir la dignité des uns contre la dignité des autres, ou entre les humains et la planète qui les fait vivre : c'est absurde ! Les champs sur lesquels sont investies nos quatre associations (...) ne peuvent plus être traités l'un sans l'autre, encore moins érigés l'un contre l'autre. »

Le prix de notre alimentation : miroir des contradictions du système

Afin de sortir d'une « logique d'affrontement », les associations ont fait le choix de l'analyse et « du croisement de perspectives ». À la recherche de moyens pour garantir une alimentation saine, durable, accessible et rémunératrice, il apparaît bien vite qu'un élément cristallise tous les enjeux : le prix de notre alimentation. La nécessité d'une étude plus approfondie sur ce que les prix disent de notre alimentation, « mais aussi ce qu'ils masquent et ce que nous ne payons pas en caisse - les impacts sociaux, environnementaux, et la santé de notre système alimentaire" - s'est rapidement imposée.

Pour se faire, les associations s'appuient sur des travaux conduits par le Basic, bureau d'études spécialisé dans les enjeux environnementaux, et par l'Institute for Climate Economics (I4CE). Elles ont en outre été épaulées par un conseil scientifique qui a veillé à la rigueur de la démarche. Les résultats de l'enquête sont spectaculaires :

« on compense aujourd'hui les dysfonctionnements de notre système alimentaire à hauteur de 19 milliards d'euros !. »

Une addition salée

Tout en haut sur la facture, on retrouve les dépenses de santé pour les maladies liées à notre mauvaise alimentation (obésité et diabète en particulier). À elles seules, elles totalisent un coût de 11,7 milliards d'euros, a minima. « Ces 11,7 milliards ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Si l'on y ajoute les maladies professionnelles liées à l'usage des pesticides, nous atteignons 12,3 milliards d'euros de dépenses, sans que cela couvre la totalité des effets de la destruction de notre environnement sur notre santé », poursuit le rapport.

Alors qu'on connaît les dégâts de l'agriculture intensive sur l'environnement et la biodiversité, les dépenses liées à la compensation ou la réparation de ces dégradations restent faibles : « Elles s'élevaient à 3,4 milliards d'euros en 2021, pour ce que nous avons pu chiffrer : atténuation du changement climatique, gestion des déchets, dépollution de l'eau, prise en charge des maladies liées à la pollution de l'air (considérés au prorata de la responsabilité de notre système agricole et alimentaire) ».

- Pour une information libre ! - Soutenir Mr Japanization sur Tipeee

La souffrance derrière les chiffres

S'ajoute encore au ticket de caisse le coût des compensations des faibles rémunérations dans le secteur agricole et tout au long de la chaîne de production : 3,4 milliards d'euros en 2021. Mais la facture ne s'arrête pas là : « ce que masquent ces dépenses, c'est aussi l'impuissance et la colère face à des injonctions pour mieux manger et mieux rémunérer les producteurs et productrices quand on n'en a pas les moyens. C'est l'épuisement physique et mental des paysans et paysannes pris dans la course aux gains de productivité, ou de ceux et celles qui travaillent dans les abattoirs », illustrent les organisations qui se sont également basées sur les vécus de leurs bénéficiaires pour la rédaction du rapport.

Chiffrer les impacts écologiques, sociaux et de santé de notre système alimentaire n'a pas été un exercice facile pour les experts, d'abord par manque de données disponibles, mais aussi parce que certains éléments ne sont pas quantifiables. « Contrairement à d'autres travaux, nous nous sommes refusés à donner une équivalence en euros à des années d'espérance de vie en moins ou à spéculer sur les pertes de productivité liées à l'effondrement du vivant», expliquent les organisations.

Tout est donc intégralement basé sur des dépenses bien réelles, « qu'on retrouve dans la comptabilité publique ». Au final, « même en nous restreignant à ces coûts effectifs pour la dépense publique, l'addition reste salée ».

« Ces soutiens ne sont pas neutres"

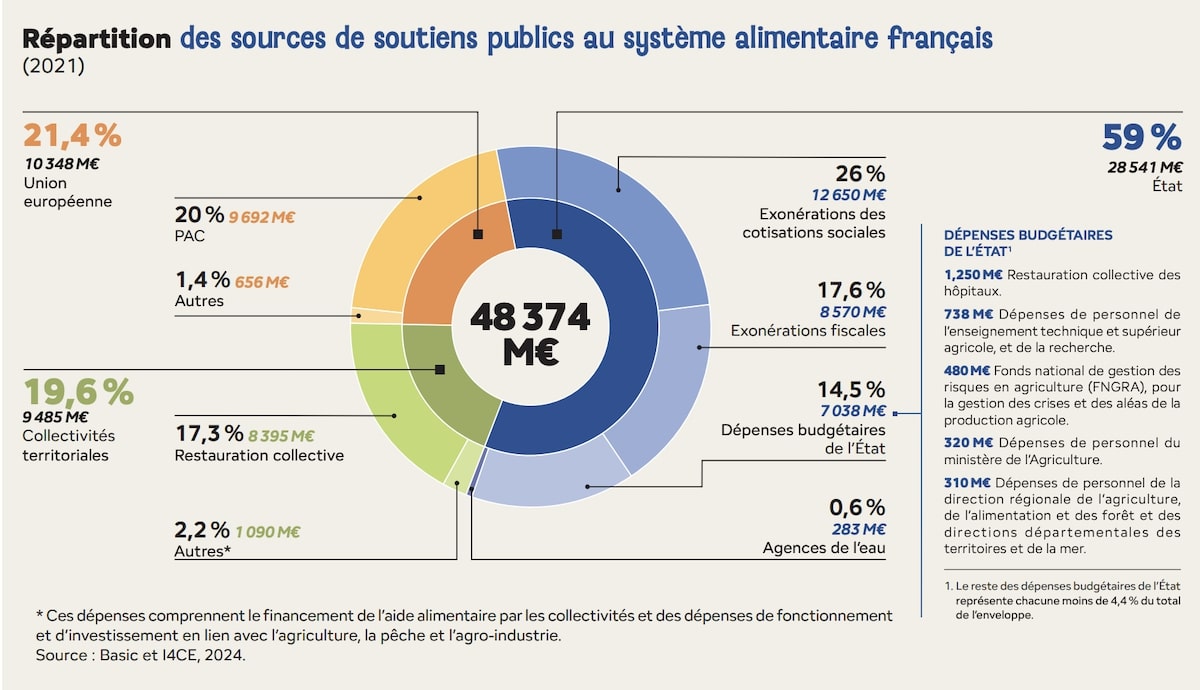

Autre chiffre : 48,3 milliards d'euros, c'est le montant des soutiens publics en 2021 aux acteurs de ce système, par le biais de subventions, d'achats directs et d'exonérations fiscales ou sociales. « Ces soutiens ne sont pas neutres : en consolidant la rentabilité des acteurs économiques, et en fonction de leur cible et de leurs conditionnalités, ils aident à structurer le système alimentaire et à orienter son fonctionnement », explique le rapport. Actuellement, plus de 80 % des soutiens publics entretiennent un modèle à l'origine de l'essentiel de ces impacts.

« Si l'on additionne les soutiens publics et les dépenses publiques pour réparer et compenser, ce sont 67 milliards d'euros que nous mettons en commun et qui entretiennent un système à bout de souffle », regrettent les associations. Loin de remettre en question le montant alloué au système alimentaire, c'est surtout l'orientation des politiques publiques qui inquiète.

« D'une main, la collectivité répare, de l'autre, elle entretient la cause même des dommages occasionnés »

Repenser l'alimentation : au-delà du mythe du consomm'acteur

Alors comment faire pour assurer un accès digne à une alimentation durable et de qualité à tous, tout en étant rémunératrice pour les producteurs ? Pour le Secours catholique, le Civam, Solidarités paysans et la Fédération française des diabétiques, la réponse est loin d'être unique, et elle n'est certainement pas à la porte du « consomm'acteur » isolé. « Le risque, au-delà de ne pas prendre le problème à la racine, est d'ajouter au sentiment de déclassement celui d'exclusion du jeu démocratique », confie un membre des associations.

Pour une action globale et véritablement transformatrice, le rapport enjoint à agir sur quatre volets. « Démocratique d'abord, pour construire un nouveau contrat social autour de l'agriculture et de l'alimentation, en décloisonnant les enjeux écologiques, sociaux et de santé ». En améliorant l'accessibilité financière des ménages sous contrainte et en assurant l'exercice de leurs droits, ensuite.

En même temps, il est urgent de massifier la transition agroécologique, « en agissant sur l'offre et sur ce qui oriente nos comportements : la publicité, l'existence d'une offre à proximité, de moyens de transport pour s'y rendre, etc ». Enfin, l'analyse met l'accent sur la régulation du commerce international, une recommandation d'actualité à l'heure de la signature d'un accord controversé du Mercosur et de l'Union européenne.

Parmi les dizaines de mesures citées, les auteurs du rapport plaident par exemple pour le soutien de caisses alimentaires communes, qui se basent sur le principe de la sécurité sociale de l'alimentation. Déjà existantes à certains endroits (comme à Montpellier ou à Bruxelles en Belgique), « elles permettent de distribuer chaque mois, aux habitants d'un territoire, une somme à dépenser pour des achats alimentaires dans des commerces conventionnés, sélectionnés par un comité citoyen ».

L'initiative agit autant en bout de chaine, en faveur des consommateurs, qu'au niveau de la production, avec le soutien de filières durables et locales. En outre, elle permet de réduire le nombre d'intermédiaires (et donc la dissolution de la valeur) tout en redonnant au citoyen un rôle décisionnaire au sein de notre système alimentaire.

- Aure Gemiot

Photo de couverture de Arno Senoner sur Unsplash